「端午节第四说」 祭祀屈原:更大的中华精神之认同

在端午的人文故事中,祭祀伍子胥和曹娥要早于屈原。

伍子胥死后206年,屈原才投汨罗江的, 屈原就有“浮江淮而入海兮,从子胥而自适”(《悲回风》)的诗句,向五月五死去的伍子胥表达了追随和致敬之情。而曹娥投江, 据虞预的《会稽典录》记载: “孝女曹娥者,上虞人,父盱,能抚节按歌,婆娑乐神,以五月五日迎伍神,为水所淹,不见其尸。”,这个“迎伍神”正是迎祭的伍子胥,可见在江浙一带,最初五月五祭祀伍子胥是最早的。

但尽管如此,在我国端午节的代表人物上,屈原却影响最大,后来居上,成为华夏端午的精神丰碑!而伍子胥也好,曹娥也好,只是局限在一定的区域里,没有获得更大范围的精神认同。这究竟是什么原因造成的呢?

首先,要看伍子胥和曹娥这两个人物的局限性。

伍子胥被苏州人喜爱,源于他对这座城市的巨大贡献,2500年以来苏州古城,仍坐落在原址上风调雨顺、旱涝无恙、商贾云集,被誉为“上有天堂,下有苏杭” 。或许,就是因为伍子胥选址恰当、规划科学的姑苏城,成就了吴国历史的辉煌,形成了悠久独特的“吴文化”,使苏州这个城市充满了魅力和神奇。伍子胥的千秋功绩,至今还荫护着姑苏古城的子民们,为苏州的经济和文化发展奠定了重要的基础。

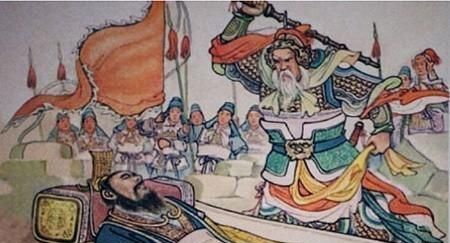

伍子胥是忠于吴国的,也有吴国立下了汗马功劳,有人说在他身上有忠心报国、居安思危、廉洁奉公的精神,这些都也是公允之论。但伍子胥最遭人非议的是,他将楚平王从墓地挖出来鞭尸, 虽然家仇报了,私愤也泄了,可留下了历史上“不仁”的把柄。有人以他楚国人的身份,认为他不是爱国者,而是叛国者,是为了复仇而助吴国灭了自己的祖国楚国的。而在最后,又因为吴王夫差听信谗言被赐死,临死又预言,越国必胜吴国必亡,又被人认为二次叛国。伍子胥最终以悲剧结局,走完了自己充满坎坷的一生,在春秋这个混乱的时代上演了一部个人英雄主义的悲剧。

在封建各朝代的统治者眼中,伍子胥都不是要树立的“标榜”,他不符合儒家的君臣观,固然君乃昏君,臣复仇也释然,但又鞭尸,这不附和“君君臣臣父父子子”的规范,所以,在漫长的端午文化里,伍子胥这个有性格的人物,被中国正统文化消解掉了,让位给了比他晚200多年的另外一个人物—屈原……

而千古孝女曹娥,一个十四岁的少女投江寻父的故事,尽管被后世无数皇帝和达官贵人立碑建庙,撰联歌颂,道德境界感动得难以表达。可是,在忠大于孝的中国伦理次序中,曹娥的故事难免境界有些小,与一个以身殉国的伟大诗人屈原来比,那自然是不能伦比的。

其次,在屈原身上更多表现出中华民族精神的认同。同样是楚国人,一个是为复仇而叛国,一个是祖国灭了而投江,在如何对待家国情仇上,人们选择了后者。这也是历代正统对屈原这样人的选择,诗人屈原忠贞爱国,为满朝奸邪所不容,楚怀王不辨忠佞,屈原两次被流放,在报国无望之下,屈原投江而殉国。

屈原死后,人民自发纪念这位爱国诗人,为免鱼虾啃咬屈原的身体,人们在五月五这个日子来到汨罗江抛洒糯米,演化出端午吃粽子的习俗。

千百年来,屈原这位爱国殉国的君子,不仅受到了封建统治者的认可,也更受到了广大人民的高度认可,统治者看重的是屈原的一颗忠心,广大人民看重的是屈原为国为民的情怀,在屈原身上,国家兴亡与人民的安康紧密相连,哀民生之艰一直是屈原一生的追求。几千年来,端午节纪念伟大的爱国主义诗人屈原,早已深入华夏炎黄子孙的心中,成为了一种精神坐标。

节日靠故事传播,在华夏传统节日里,屈原的故事是最精彩的故事,也是中国文化中家国一体的集中体现。在屈原身上,屈原个人的命运,就是与国家命运紧密连在一体的,在五月五这个中国的灾难日里,有了屈原这样一个乐于为国捐躯的伟大典范,常常能鼓励民众团结起来,同舟共济,共赴国难。端午节因为屈原,成为了中国的爱国主义节日的主题日,凝聚起整个中华民族的精神,成为中华民族精神力量的重要载体。

同时,屈原是一位世界级的文化名人,独创了骚体诗, 《离骚》等诗篇享于华夏,品行高洁,遗世独立,可谓是端午节最好的形象代言人!

原创文章,作者:小编,如若转载,请注明出处:http://www.ranqigaiguan.com/lsjm/11396.html